2017년은 성만찬 시작 기념의 해입니다. 정확히 백 년 전, 새 사도 교회는 공식적으로 성만찬을 거행을 시작했습니다. 컵을 나누지 않는 성만찬이었습니다. 성찬떡(제병)의 역사에 관한 간략한 요약이 여기 있습니다.

제 1차 세계 대전 당시 성만찬을 위한 포도주를 찾는 일은 거의 불가능에 가까웠고, 전염병의 우려도 상당했습니다. 가장 위생적이고 경제적인 해결책은 포도주 방울을 뿌린 성찬떡이었습니다. 이런 성찬떡은 이미 이전부터 전장에서 싸우고 있는 군인들에게 군사 우편으로 보내졌습니다. 1917년 성금요일, 헤르만 니하우스 사도장이 도입한 것입니다.

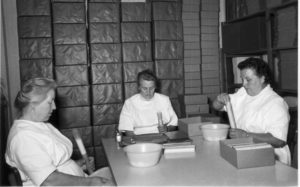

성찬떡의 공급자를 찾는 것도 문제였습니다. 시험대가 된 것은, 충분한 양의 성찬떡에 포도주 세 방울을 뿌리는 일이었습니다. 초기에는 수작업으로 진행되었습니다. 점안기, 주입기, 코르크 마개로 만든 도장, 나무 막대를 사용했습니다. 그러나 그 도중에 한 가지 도움을 받게 됩니다. 한 교회 구성원이 점안기, 즉 도장을 찍는 기계를 만든 것입니다.

수작업에서 완전 자동 시설까지

독일 헤르네 회중의 한 사제이자 제빵 장인이었던 막스 프루그가 성찬떡 제조를 시작하고 나서부터는 모든 것이 더 전문화되기 시작했습니다. 1931년, 교회는 제과점의 기계를 인수했습니다. 교회는 빌레펠트에 새로운 시설을 세웠습니다.

교회의 성장과 함께 생산량도 늘었습니다. 처음 연간 970만 개라는 생산량에서 2001년 2억 3천 8백만 개까지 상승했습니다. 가장 큰 수요층을 위한 경제적인 생산을 위해, 교회가 운영하는 다른 제조 공장을 남아공 케이프타운에 세웠고, 2012년에는 잠비아 루사카에도 제조 공장을 세웠습니다.

빵과 포도주, 형태의 문제

여러 교회가 다양한 방식으로 몇 천 년 전통의 성만찬을 기념합니다. 예를 들어 가톨릭의 경우 효모를 넣지 않은 제병을 사용합니다. 그리스 정교회의 경우는 반대로 효모 사용을 고집하고 있습니다. 외관상으로 보면, 성만찬의 빵은 얇게 편 제병부터 작고 둥근 빵까지 다양합니다.

동방 교회들이 붉은 포도주를 고집할 때, 서방 교회들은 실용적인 목적에 따라 백포도주 사용도 허용합니다. 그 예로, 감리교, 연합교회, 개신교에서는 포도 주스를 선호합니다. 가톨릭의 경우 전통적으로 포도주 잔을 들고 마시는 이는 사제뿐이라면, 개신교 목사들은 참가자 모두와 함께 포도주를 나눕니다.

성례전의 중요성

형태의 조건만 다른 것이 아니라, 내용의 측면에서도 서로의 입장이 다릅니다. 메노파, 침례교, 오순절 교회 및 여러 복음주의 교회와 같은 몇몇 개신 교회에서는 빵과 포도주가 그리스도의 존재에 대한 상징물일 뿐이라는 견해를 가지고 있습니다. 로마 가톨릭, 루터교, 정교회, 그리고 새 사도 교회는 그와는 반대로 그리스도께서 성만찬 때 실체로 존재하신다는 것을 믿습니다.

1920년대 초, 새 사도 교회는 죄의 용서함을 받았다는 확인으로써 성만찬을 바라보았습니다. 죄의 용서함과 성만찬 사이의 관계는 그 이후 17년이라는 기간 동안 급변했습니다. 오늘 날 성만찬은 예배의 절정이며, 죄의 용서함은 성만찬을 가치 있게 받기 위한 선행 조건입니다.

예수 그리스도의 형상

성찬떡 뿐만 아니라 성찬기 역시도 시간에 따라 변화하기 시작했습니다. 다양성의 시기를 보낸 뒤, 1950년대부터 획일성이라는 추세가 비춰지기 시작했습니다. 둥글납작한 성찬기가 이때 등장하기 시작했습니다. 이러한 성찬기는 실용적인 방식으로 다양한 전통에 접목되었습니다. 성반 (얇은 접시 모양)은 성찬기 내부에 집어넣을 수 있게 되었습니다. 아치 모양의 금속 뚜껑은 성합으로써 두각을 나타냈습니다. 가장 큰 장식은, 그 위에 놓인 십자가입니다.

한 가지 질문이 남아있습니다. 성찬떡 위에 뿌려진 세 포도주 방울의 위치입니다. 원래는 십자가에 못 박히신 그리스도의 형상을 성찬떡에 새겼습니다. 세 방울의 포도주는 정확히 십자가에 메달리신 예수님의 두 팔과 다리의 위치에 뿌려졌습니다. 1990년, 이렇게 새겨진 형상은, 알파와 오메가로 바뀌게 되었습니다. 요한계시록 22:13 말씀을 보면, 알파와 오메가는 고귀한 그리스도를 나타냅니다. “나는 알파며 오메가, 곧 처음이며 마지막이요, 시작이며 끝이다.”

<영어원문 참조 : http://nac.today/en/157547/545565 >